「広東省・香港・マカオ大湾区人工知能プラス投資交流セミナー」開催

河套(かとう)という言葉をご存じでしょうか。山から海までの距離が短い日本では、大きな河川がまっすぐに流れていることもありますが、川はわずかな水圧の差でうねりができます。そして流れが蛇行するとループ状の部分ができます。それを「河套」と呼ぶのだそうです。

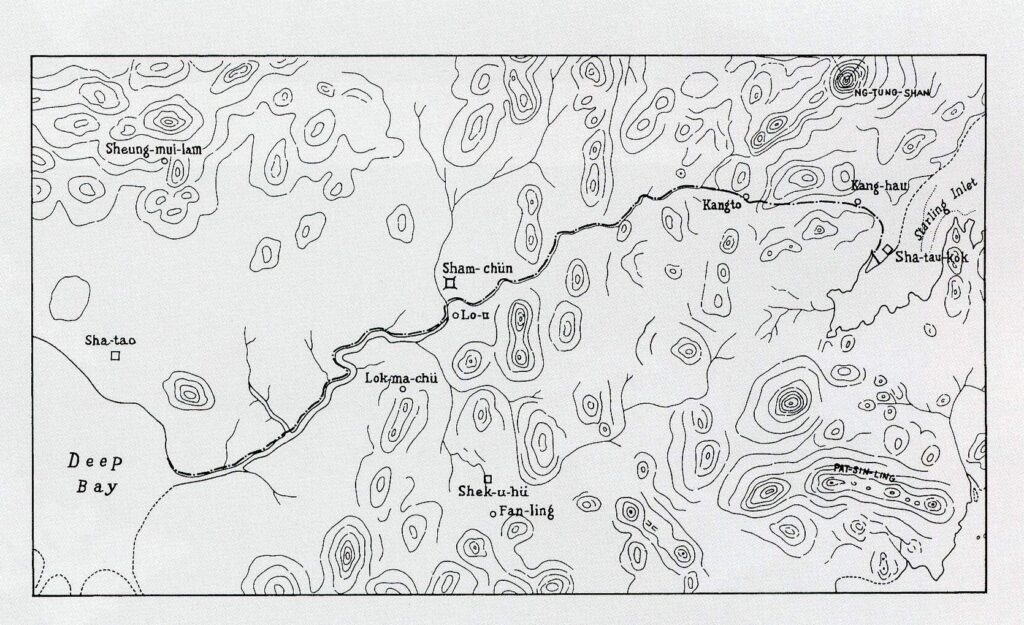

※19世紀末の古い地図

香港と深圳を隔てる境界が深圳河であることは、ビジネスで香港と深圳を訪れた方ならご存じでしょう。深圳市の発展とともに排水の問題、夏季の大雨による急激な増水などの理由から、深圳河はその河套=ループを含む治水工事が1980年代から始まっていました。曲がった流れを真っすぐにする過程で、香港側にはみ出ていた部分を土地の権利は深圳市が有したまま香港に管理を委ねた部位があり、それを深圳河套地区と呼んでいます。以前からあった東のイミグレーション羅湖Lo Wo/Luo Huに対し、西側にある車でも通れるイミグレーション―香港サイドは落馬洲Lok Ma Chau~深圳サイドは福田Fu Tian・皇崗Huang Gangの名前です。2007年に開通して、香港から深圳またそれよりも更に内陸の都市へ直行する越境バスに乗ったことのある方も多いのではないでしょうか。深圳河套地区は落馬洲イミグレのやや西側にあります。

※落馬洲河套區(区)という字が見えます。この蛇行した部分が大陸から香港に運営を委ねられた場所。

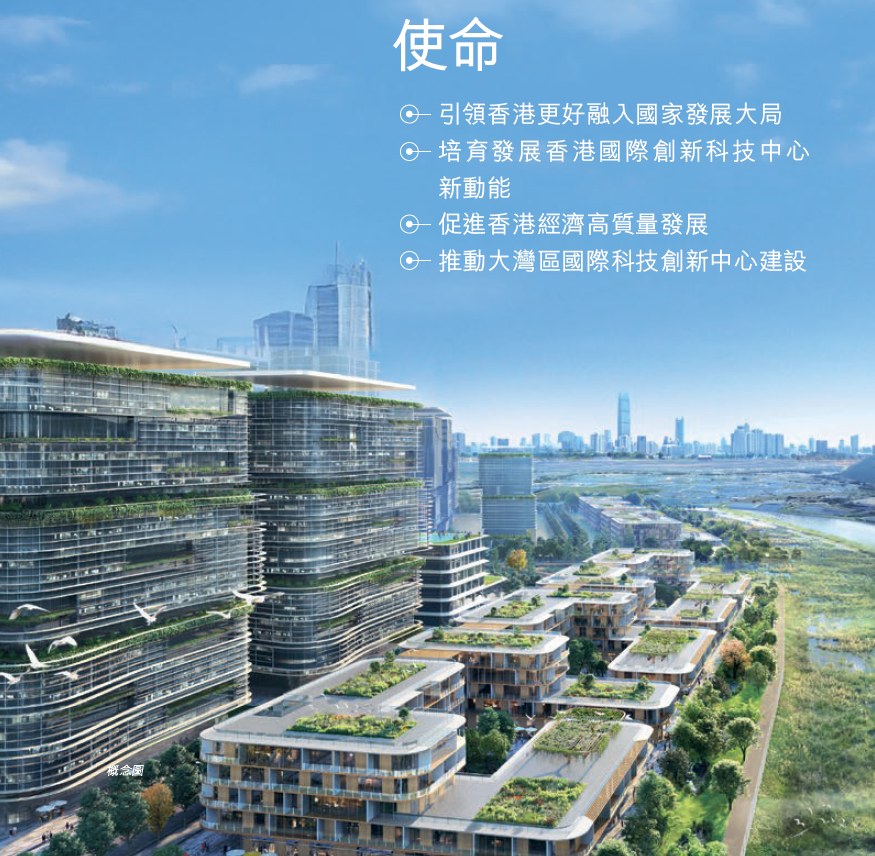

整地されて香港の管理下に置かれたこの深圳河套地区(以下、「河套地区」)は、IT産業育成に当てられていて、港深創新及科技園(香港深圳イノベーション・サイエンス・パーク)と名付けた特別な場所となっています。香港の新界ニューテリトリー沙田Sha Tinにあるサイエンス・パークの四倍の面積があります。2007年以降、様々なプロジェクトが大陸側と香港側の共同事業として立ち上げられてきました。

実は以前のブログでもAI関連のセミナーが行われたことをお伝えした際、この香港深圳サイエンスパークのイメージ画像を使っています。

河套地区に進出している企業を見てみると、日本人なら馴染みの会社として、日立、富士通、シーメンス、フィリップス、クレディスイス、NVDIA(セガのゲーム機用ビデオカード製造でお馴染み)があります。また、進出企業に、医療関連の会社が含まれている点も興味深いところです。

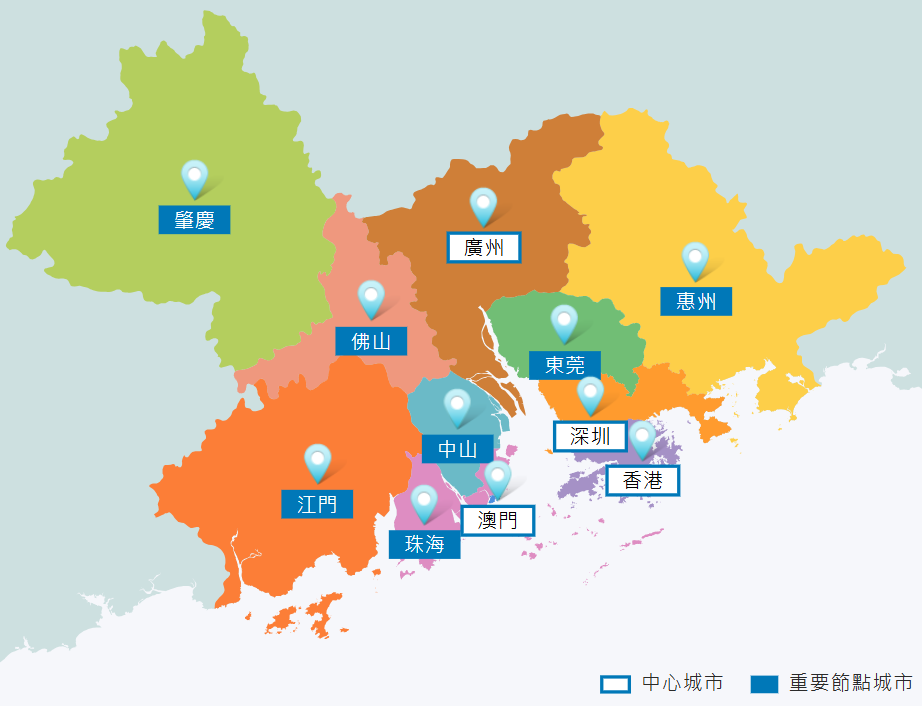

今回、8月13日水曜日に、その河套地区に進出した企業を対象に、粵港澳大灣區發展辦公室(広東省香港マカオ大湾区発展事務所)と香港科技園「香港サイエンスパーク」共同主催によるセミナー「広東省・香港・マカオ大湾区人工知能プラス投資交流セミナー」が行われました。会場は河套地区のすぐ傍、福田の保税区内にある香港サイエンスパーク深圳ブランチ。「大湾区」 Greater Bay Areaという言い方に馴染みのない方のために、基軸都市を示す地図を示しておきましょう。

セミナーは人工知能技術の発展と投資機会を分析・討議するもので、250名を超える企業代表、専門家、学者、投資家が参加しました。

創新科技署(イノベーションテクノロジーコミッショナー)の署長哈夢飛氏は、基調講演で、香港のスタートアップ企業は過去10年間で約5倍に増加し、現在19社のユニコーン企業(評価額10億ドル以上・未上場のテクノロジー企業)が誕生していること、また複数のテクノロジー企業が、ヘルスケア・物流・医薬品開発などの分野での人工知能の最新応用事例を発表し、大湾区がイノベーションとテクノロジー発展に高い潜在力を有していること、さらにインフラ整備の面で、香港サイエンスパーク、サイバーポート、香港・深圳イノベーション・テクノロジーパークという3つの主要サイエンスパークが、北部、中部、南部の3つの拠点を結んでいることなどに言及しました。

具体的な成果として、諾達科技機械人公司のCEOかつベンチャー創始者である林智祥は、同社が「汚れや重労働」を伴う作業を確実に遂行できるロボットの開発に注力し、そうしたロボットは既に香港の17の病院で稼働しており、400~500キログラムの荷物の運搬といった人手作業の代替に役立っていると述べました。

「AI + ヘルスケア」分野では、インシリコ・メディシンのGBA事業部長である潘穎氏が、チームでAIを活用して医薬品の創薬・設計を行い、世界初となる第2相臨床試験に突入したAI活用医薬品となったと述べました。特発性肺線維症という病気の治療において、同社はわずか18ヶ月で新薬開発から臨床前の薬品確定までをこなし、その成果はNatureなどの一流誌に掲載されているそうです。

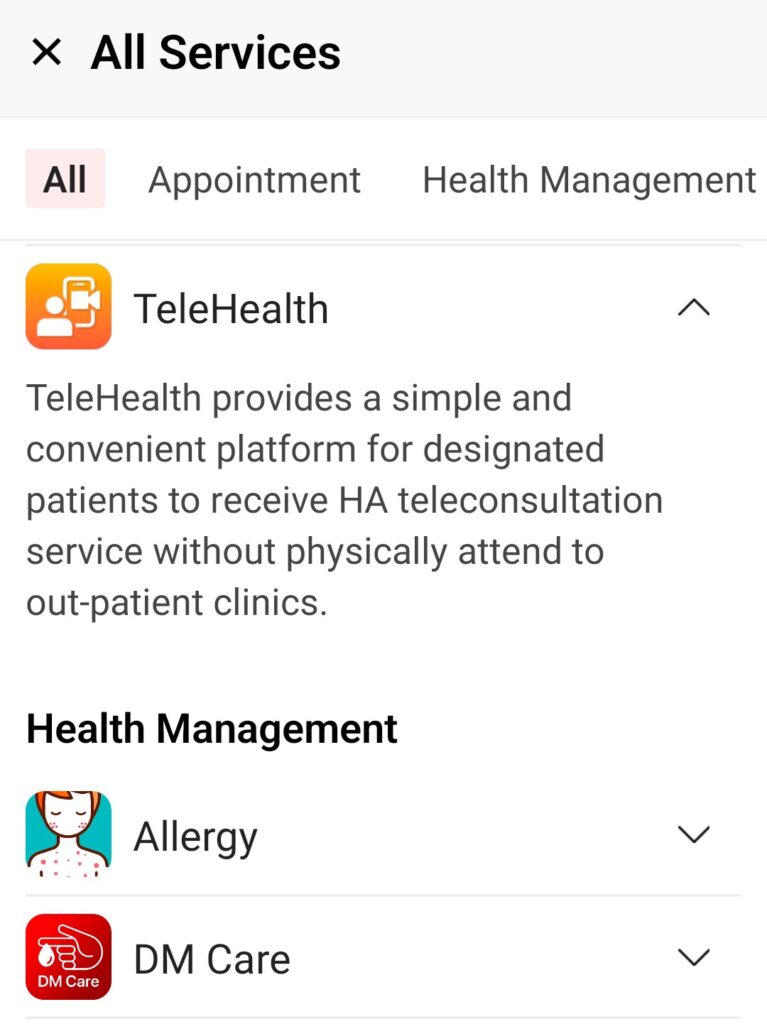

AI支援診断システムを専門とする芨影科技JIYING TECHNOLOGY CO., LTD. “Genoimage”は、2021年に香港サイエンスパークに進出し、2023年には深圳にオフィスを設立、その後、香港サイエンスパーク深圳ブランチ内に拠点を構え、東南アジアおよび米国市場への段階的な進出を目指しているとのこと。早期胃腸がん診断システムは、既に中国の42の病院に導入されており、年末までに中国本土で500の病院との連携を完了する予定とのこと。遠隔での問診をAI活用で90%のコスト削減になるそうです。香港でも、スマホで使える香港政府の病院管理局の公式アプリ「HA GO」の中でリモートビューイングによる問診プログラムが使えるようになっていますから、この“Genoimage”社のような技術は知られていないようで意外と既にソフトとハードのシステムは構築されているようです。私のスマホにもこの「HA GO」は入っていますが、公立病院の予約の確認や、処方薬を受け取る順番の待ち時間の確認、診察受付の費用や薬代の電子決済までこなせて便利です。香港の「HA GO」には TeleHealth 遙距醫療という名前になっています。

※ 香港公立病院の公式アプリ「HA Go」の中のリモートビューイングによる問診のスタート画面。

香港サイエンスパークは、AIヘルスケア分野における初期の資金調達上の制約を克服するために、人材・資金調達・IPOに至るまで包括的な支援を提供していて、この会社もIPOに向けて準備を進めているとのことです。リモートビューイングによるAI問診は日本でも過疎地に集中する高齢者の医療に役立つといいかもしれませんね。