2025年「施政報告」の目玉は「北部メトロポリス」構想の早急な立ち上げ

香港政府の2025年『施政報告 Address Policy』が例年より早く9月17日(水曜日)に発表されました。6月16日からパブリックコメントの公募が始まり、各政党・立法議会議員・諸団体からは提案が提出され、香港行政長官の李家超も地区ごと諮問会の多くに出席し市民の意見に耳を傾けて来たということです。

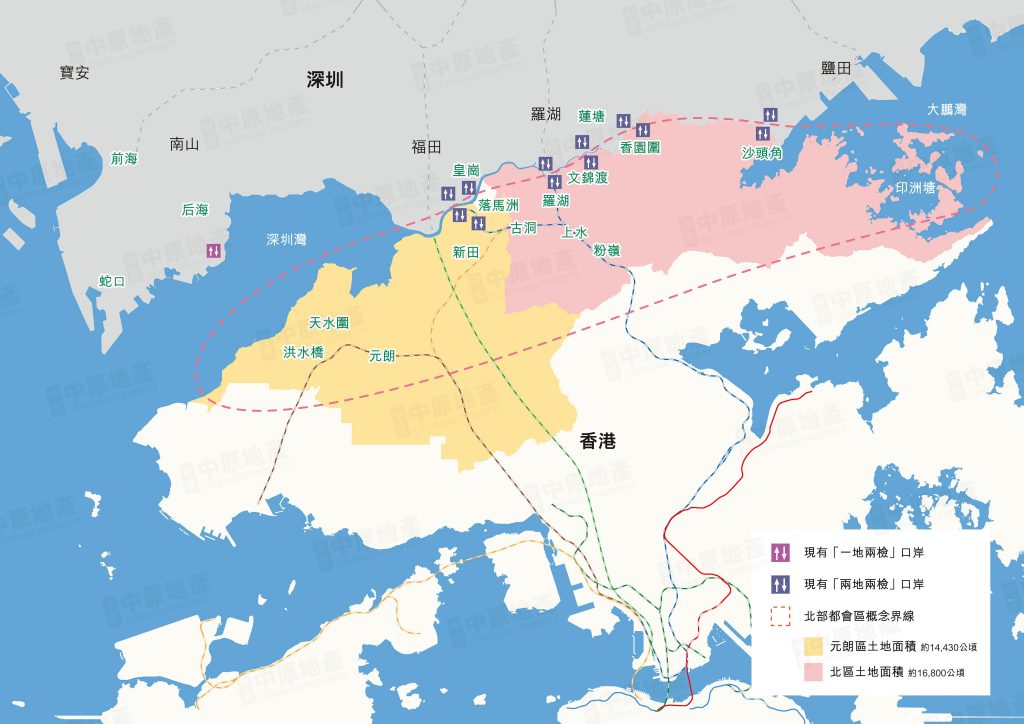

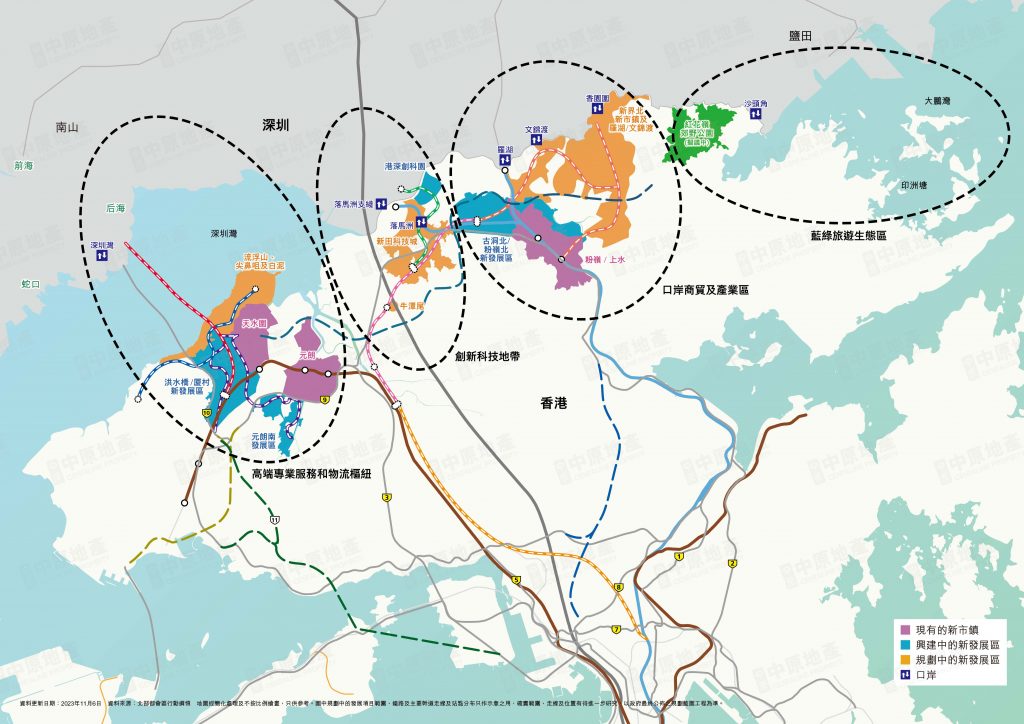

最重要ポイントに取り上げられたのは、「北部都会区~北部メトロポリス」構想の早急な開始です。これは、元朗南 Yuen Long South から粉嶺北 Fan Ling North、さらに当ブログでも8月20日に取り上げた「河套区」〔大陸側深圳市から深圳河の香港側にはみ出た部分をIT産業の重要拠点として整備するプロジェクト〕までを、現在の都市機能また行政や経済活動の中核である香港島の「維港都會區 ヴィクトリアハーバーメトロポリス」に次いで『第二の都市機能中枢』として開発するプロジェクトです。従来の香港島の金融センターの働きを残しつつ、住居・商業・観光に適したインフラ整備を300平方キロメートルに渡り行うことになっています。

※新界ニューテリトリーは沿岸部がベッドタウンとして発展。地下鉄駅の美孚Mei Fuから北上して錦上路Kam Sheung Roadを経て元朗 Yuen Longへ直結する路線が出来てから、それまで陸の孤島に近い辺鄙な天水圍 Tin Shui Wai、元朗 Yuen Longなどのベッドタウンが一気にヴィクトリアハーバー一帯の都市中枢へのアクセスが向上。

これまでは、天水圍・元朗・粉嶺 Fan Ling/上水 Sheung Shuiなどのここ30年くらいの間に新界ニューテリトリーの「ベッドタウン」として発展してきた地区は、近隣に職場となる商業区が育っておらず、ベッドタウンの住民は片道およそ50分以上を費やして、九龍(カウルン)や香港島に通勤していたという経緯があります。

直通バスの利用や、地下鉄の屯馬線 Tuen Ma Lineの開通により、2025年9月の時点では、香港の「都市中心」までは1時間以内で移動ができるくらいに便利になって来たものの、「越境通勤」しているニューテリトリーの住民はかなりたくさんいます。これは結婚して子供が出来て、ローンを組んでマンションを買った30-40歳代の中産層です。

※以前は、「郊外」として位置づけだったニューテリトリーの北端部を第二の都市中枢として開発。

この北部メトロポリス構想の立ち上げは既に2023年に始まっており、政府は今後民間企業からの投資を呼び込むために、ワンストップで各種審査を行えるような仕組みを検討するとのことでしたが、今回の施政報告では行政長官が統率する「北都発展委員會」を立ち上げ、また「北部メトロポリス発展加速」に新たな条例を設けることが発表されました。

この構想の規模が香港の面積の三分の一に当たるほど大きいため、実行に反対する意見も上がっています。土木工事の費用支出で、これまでの財政を黒字に保ってきた大きな理由である香港政府の公庫の蓄えを使い果たしてしまうことになり、また北部メトロポリス建設により2035年頃までに都市機能が完成するころには住宅価格の高騰・インフレにより市民が持ち家を買う機会を与えるには役に立たない、つまり住宅・商業・観光という三本柱の内、住宅区の創出が予想通りには進まないだろうという懸念理由です。また、政府主導の都市機能建設は政府主導ではうまくいかない、市場が牽引する都市建設であるべきだという意見も上がっています。

その他、「施政報告」の中で目立った点を挙げると:

1)外国人労働者

香港地元と外国人の労働者の比率を1:1に抑えるとともに、雇用者である企業の外国人労働者を受け入れるコストを削減する優遇措置を取り決めることが提案されています。失業率が高い業種ではスタッフ構成の比率の応じて人数制限を掛けることが労働組合から提案されていました。既に「レストランの厨房は外国人だらけ」という現状があるからです。

これについては、政府が海外から招聘するウェイターや基礎調理師には資格制限を厳格に設けることになりました。

2)消費バウチャー

香港市民が買い物や食事を安価にすませるため越境して大陸側にお金を落とすことや、観光客の消費動向が変わったことで香港地元の小売業飲食業が難局に差し掛かっている状況を緩和するため、民建聯(親中左翼勢力派閥)は、香港での消費を高める専門委員会の設立すること、また抽選式電子消費バウチャーを推進することを提案していました。月曜から金曜までに指定金額を使ってから、抽選で当選した額を更に土曜・日曜に使うことが出来るというもの。18歳以上で過去一年間に香港に居住していた永久居民に、一人あたり2000ドル分の電子消費バウチャーを発給するというものです。これは、過去にも公共交通カードのオクトパスを使って支給されていました。

提案されていた消費バウチャーは、市民一人当たり5000ドルを支給するなら300億ドルの支出となり財政圧迫が負担となるとして、支給しないことになりました。その代わり経済を刺激するために300億ドルは中小企業の援助やインフラ投資の上乗せに使うとしています。

3)上級公務員引責制度

行政長官の李家超は、諮問会の席上、以前に提出していた「上級公務員引責制度」を含め、公務員と施政の効率引き上げに深い関心を抱いていることを述べました。繰り返し厳重なる問題が起こる場合には給与の凍結などの罰則規定も提案されています。特に公共事業の実行では、予算・支出・工事の進捗を厳格に管理するべく、担当部署に「発注者」としての意識を持たせるとしています。

経済・金融・住宅・医療などについての方策については、次回のブログで見ていきたいと思います。